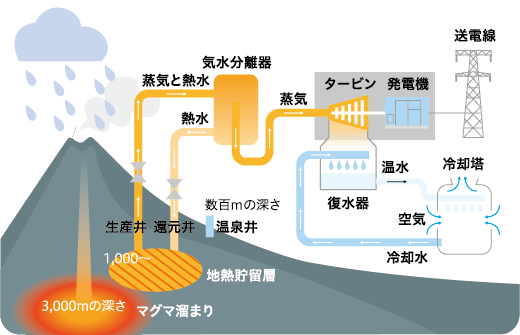

地熱発電の仕組み

地熱発電は、地下深くにある高温高圧の

地熱流体(温水・蒸気)を利用して

電気を生み出す発電手法です。

生産井から取り出した地熱流体のうち、汽水分離器によって分離した高温高圧の蒸気を直接、タービンに入力して回転運動を生み出すことにより、タービンと連動して回転する発電機から電気を生み出す発電システムです。

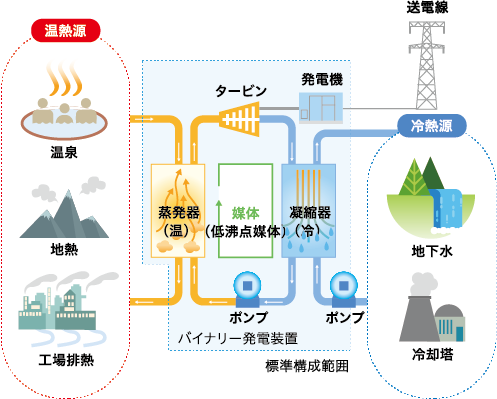

フラッシュ発電と違い、生産井から取り出した地熱流体そのものをタービンに入力するのではなく、発電システム内で循環している低沸点媒体をタービンに入力して発電を行います。バイナリー発電は、地熱流体の温度がフラッシュ発電に至らない低温の場合でも、低沸点媒体と熱交換を行うことで、高圧の(低温沸点媒体)蒸気を作り出して発電できるという利点があります。フラッシュ発電ができない土地として見逃されていた地熱エリアでも温泉井戸からの余剰蒸気又は熱水があれば、バイナリー発電の手法を用いることで発電可能性を再掘できる発電システムとして期待されています。

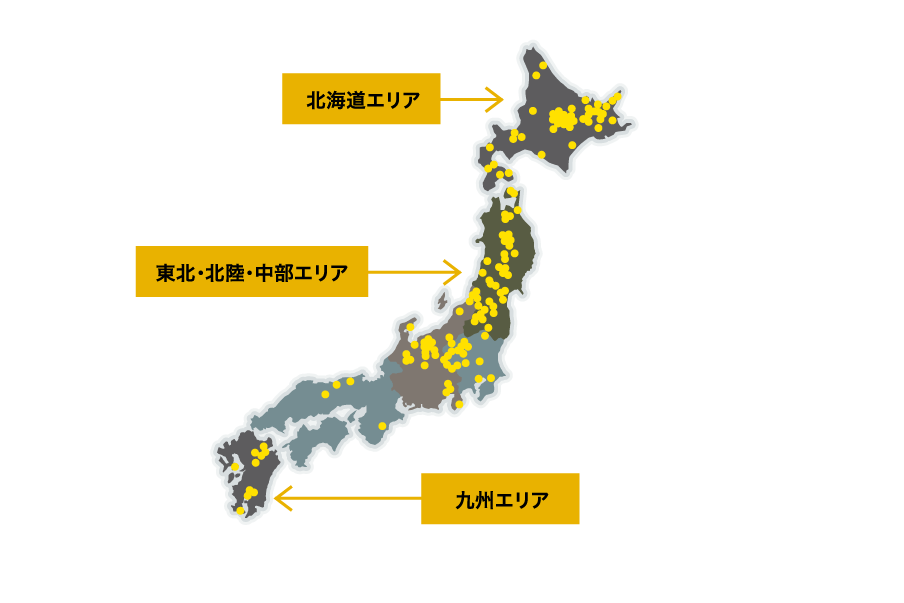

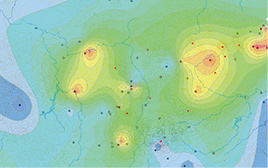

地熱の多い地域

具体的な地域での簡易地熱ポテンシャル調査については

下記から別途お問合せください。

-

1

事業適地選定

候補用地の地形や地質、周囲の井戸の情報、過去の調査データ等を参照しながら、ポテンシャルが高く、事業化可能な適地を選定する。

-

2

事業案件化

地域コミュニティとの共同事業スキーム(出資や資金調達スキーム等含む)を策定し、同時に開発や事業に関する地域内の合意形成を行う。

-

3

資源量調査

候補地の地下構造を知るため、過去のデータを散見する文献調査と物理探査(人工地震電気探査)を行う。

-

4

地熱井掘削

地下の構造が明らかになれば、実際に掘削を行なうことになる。なお、貯留層の位置を更に正確に特定するため、試掘を幾度も繰り返すこともある。また還元井の掘削も行う。

-

5

事業性判断

掘削後の計測された生産井の熱エネルギー量を基に、発電規模を算定、基本設計を通じて発電事業の可否を判断する。

-

6

設計・申請

事業化決定後、発電所の詳細設計を行い、経産省IDの取得及び、系統との接続契約を締結する。

-

7

施 工

発電機含む必要部材の調達を行い、法令順守のもと発電所建設と、その後の試運転を行う。

-

8

系統連系

発電所を系統に接続し、発電された電力の売電を開始する。

-

9

メンテナンス

地熱資源や発電所の維持管理体制を構築するため、適時、適切なメンテナンスを行う。専用のモニタリングシステムを通じて、24時間365日の遠隔監視を行う。

About geothermal development

About geothermal development